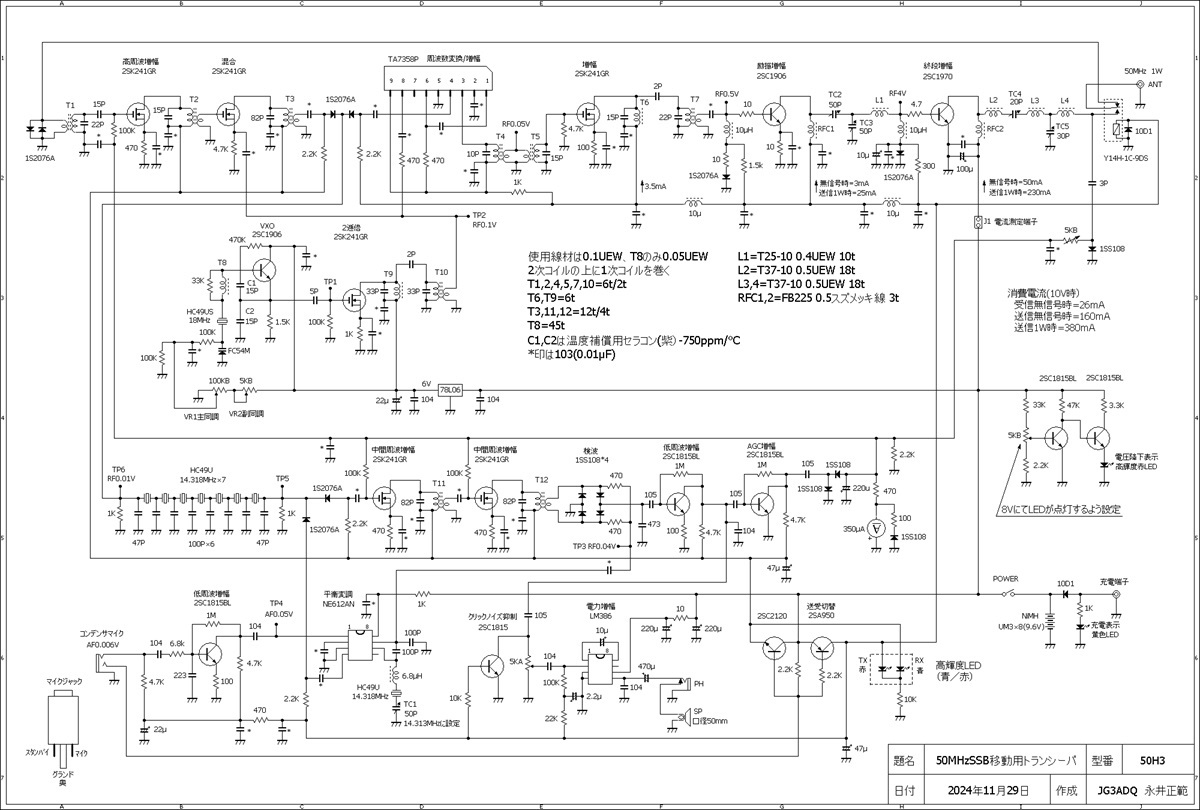

50MHzSSBハンディトランシーバー(50H3) ホームに戻る

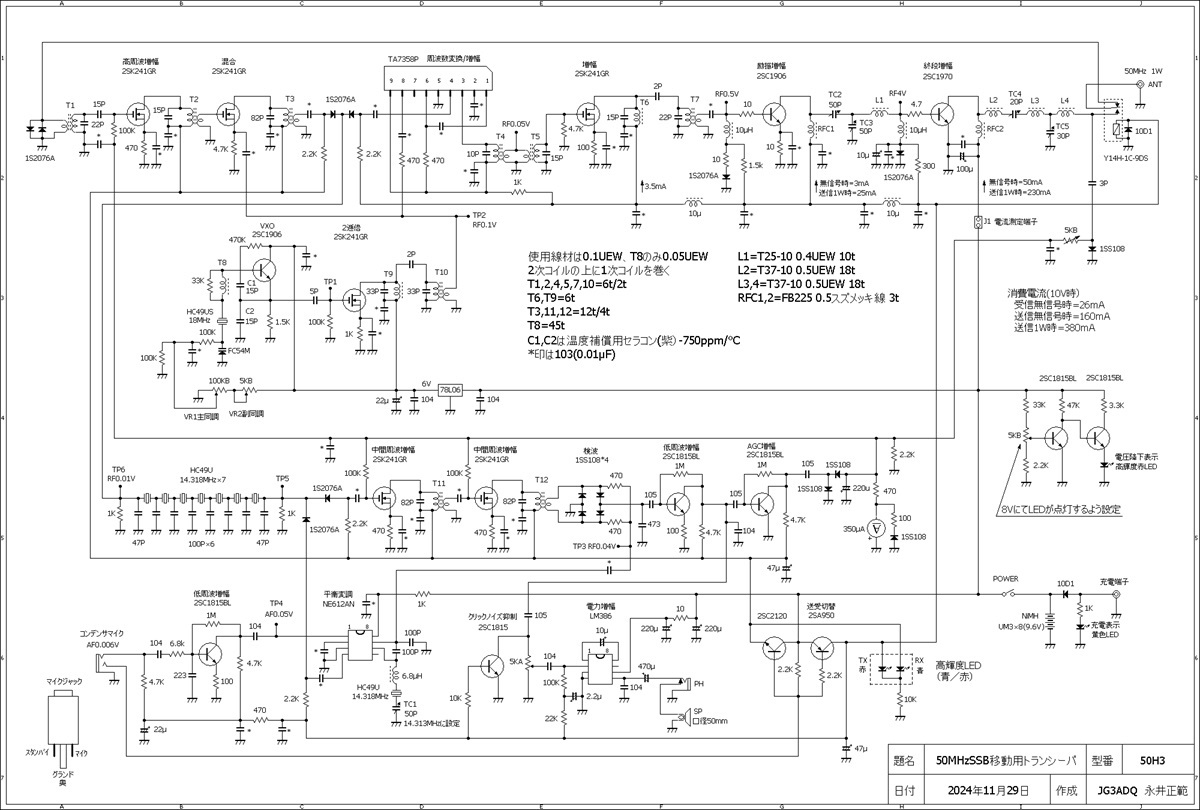

◆はじめに(2024/11/29)

50MHzという周波数は、オーバートーン水晶を利用すれば少ない構成で送信機を作ることができ、AMモードがロールコールで根強く残っており、比較的小型のアンテナでラグチューが楽しめ、春頃からはEスポが出ると信じられないほど遠くまで電波が飛んでいく、という面白い周波数のように思います。アナログテレビの時代は高調波が画面を乱したこともありましたが、デジタルになってそういった心配も少なくなりました(hi)。このところ単3のニッケル水素を8本使った出力数Wのトランシーバーを7,21,144で作ってきましたが、私の開局周波数でもある50MHzが抜けており、久しぶりに手掛けてみようかと思います。

これまで製作してきた単3×8本内蔵の7,21,144MHzSSBトランシーバ

これまで製作してきた単3×8本内蔵の7,21,144MHzSSBトランシーバ

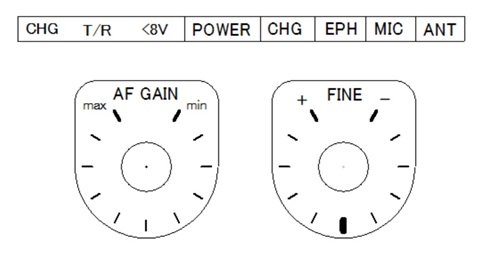

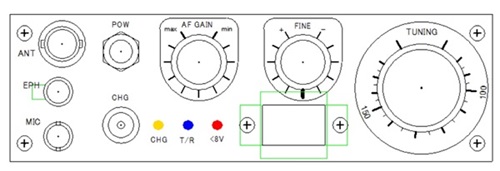

◆特徴(2024/11/29)

- 充電池内蔵の50MHzSSBハンディトランシーバーでアンテナとマイクを接続すれば即運用できる。

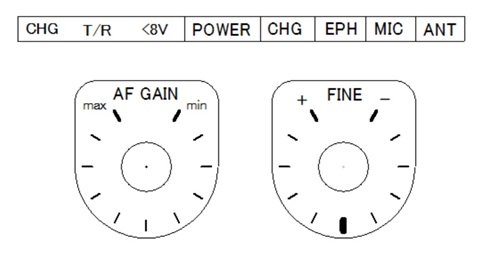

- VR(回転角300度)による主同調でバンドをスピーディーにワッチ、副同調で微調整ができる。

- 充電池の電圧が8V以下になるとLEDが点灯し充電のタイミングを知らせてくれる。

- VXOとクリスタルフィルタの水晶は市販の安いものを使用。

- ツマミやコネクタ類は全て正面パネルに集約。

- ケースはアルミ板で自作。

◆仕様(2024/11/29)

- 周波数 : 50.140~50.280MHz

- 送信出力 : 1W

- 終段 : 2SC1970

- 受信部 : 高1中2シングルスーパ

- 中間周波数 : 14.318MHz

- サイズ : 幅132×高42×奥行120mm

(突起部を含まず)

- 電源電圧 : 9.6V(単3ニッケル水素8本)

- 消費電流 : 最大380mA(1W出力時)、最小26mA(受信無信号時)

- 質量 : 670g

試作編

◆回路実験(2024/11/29)

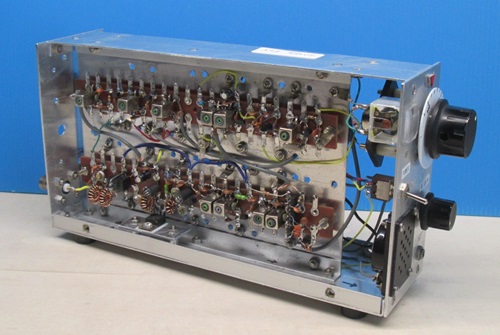

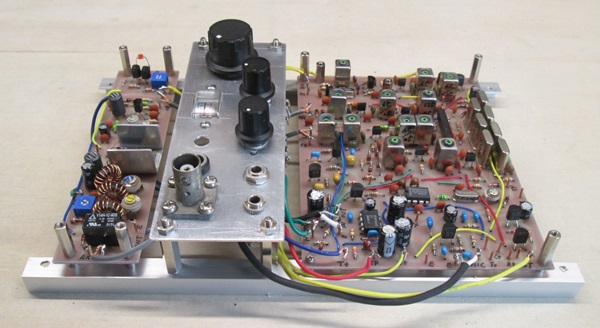

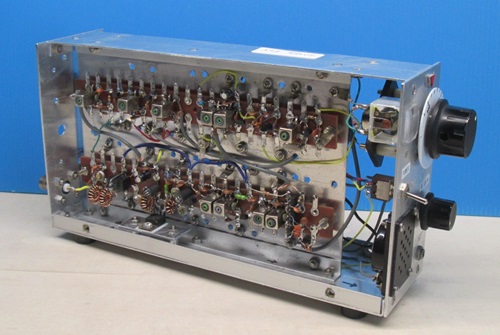

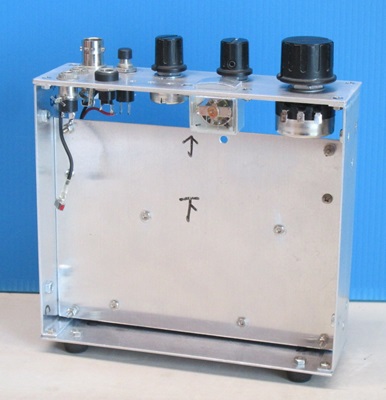

- 縦型トランシーバーとして使ってきたケースが残っているので、20Pの平ラグ板4枚に回路を組んで試作を進めます。

- 回路はこれまで色々な周波数で何度も組んできており、実績があるというか、代わり映えがしないと言うか、安心して使える回路と言っておきましょう。hi

- 試作段階で各部の電圧や電流を記録しておくと、本番でのチェックが容易になります。

縦型トランシーバーのケースに組んだ試作機

縦型トランシーバーのケースに組んだ試作機

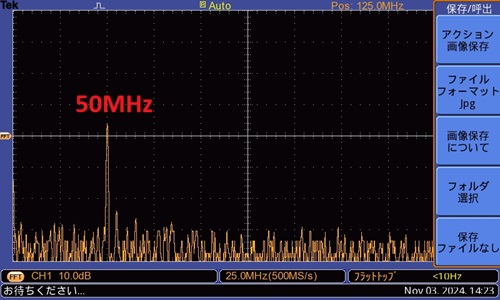

◆試作機の特性測定(2024/11/29)

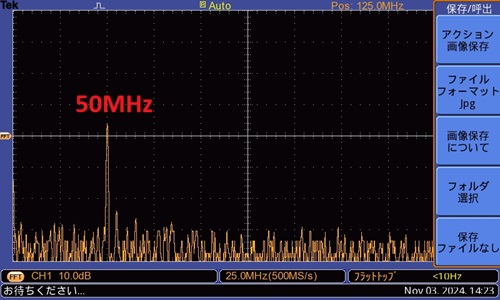

試作機の配線と調整を終え出力波形をFFTで確認しましたが、目立つような高調波は観測されませんでした。50MHzのトランシーバーでモニタしてみても素直な変調に聞こえます。

FFT画面

FFT画面

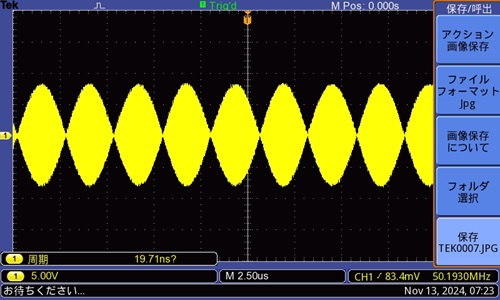

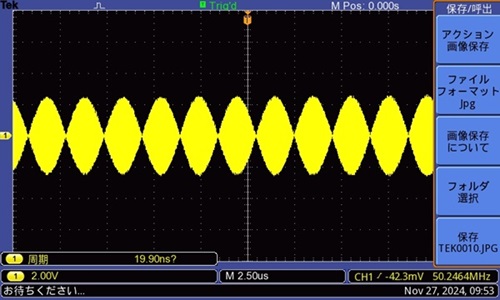

◆ツートーンジェネレータによる波形観測(2024/11/29)

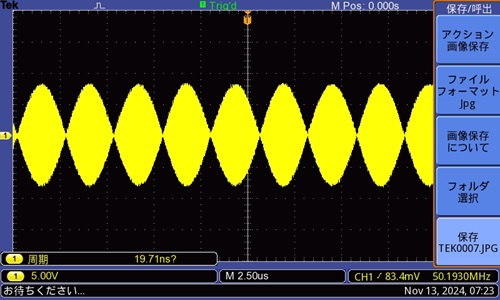

- マイク端子にツートーンジェネレータをつなぎ波形を見てみました。

- 波形が交差する部分はX字になっておりクロスオーバー歪(増幅素子の低出力域における非直線性歪)は無いようです。

出力1W時における2信号特性

出力1W時における2信号特性

設計編

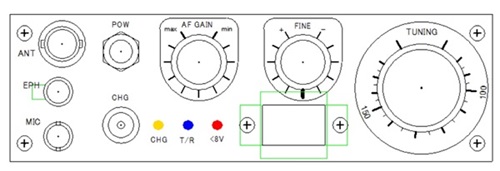

◆ケースの設計(2024/12/6)

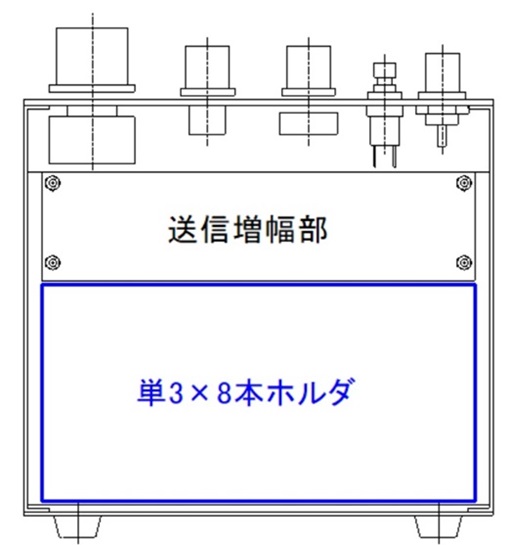

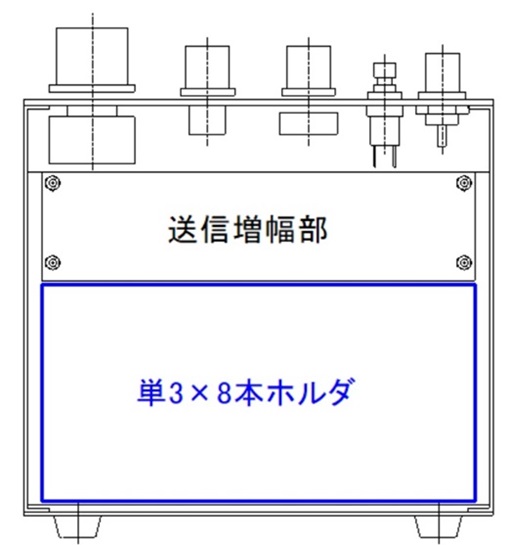

- 単3×8本の電池ホルダのサイズが 横120mm×縦50mm×厚み16mm となっており、そのサイズを基準にしてケースの設計を行います。

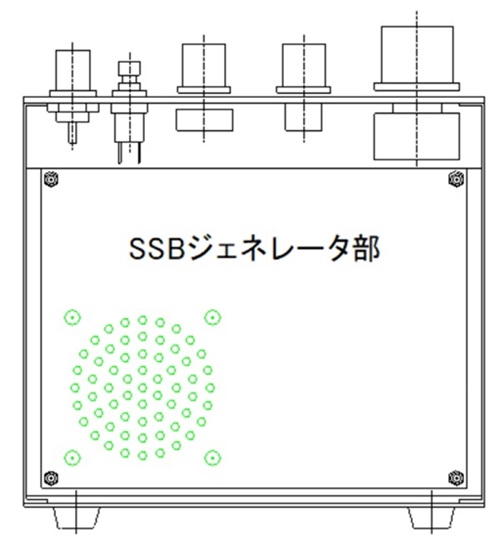

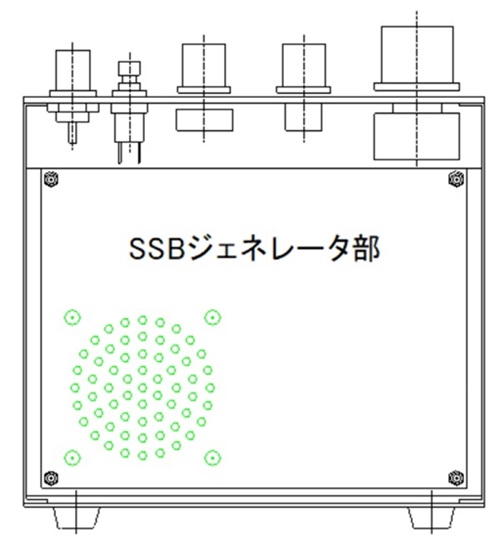

- 回路図の部品を収納できるよう検討した結果 ①SSBジェネレータ部(120×90mm)と ②送信増幅部(120×30mm) の2枚に分けることとします。

- ケースの中央をアルミ板で仕切り、その表裏に2枚の基板と電池ボックスを取り付けます。

- 移動運用時にリグを立てて使うことを前提とし、スピーカーは手前に取り付け、ツマミやコネクタ類は上部となる正面パネルに集約しています。

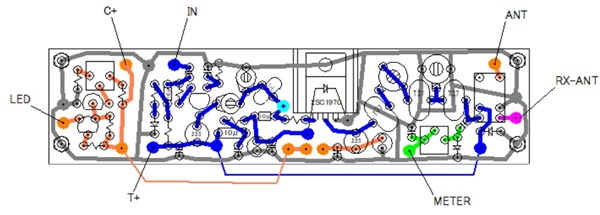

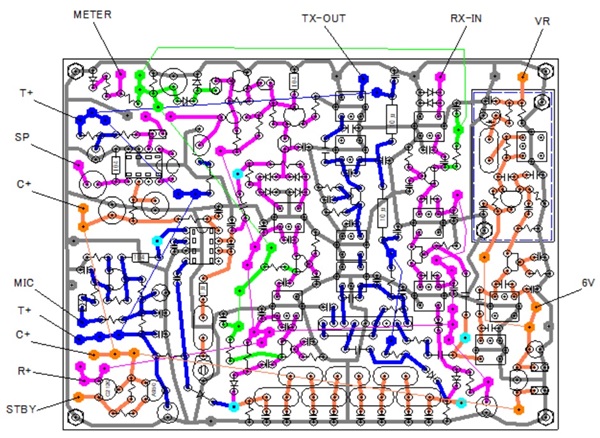

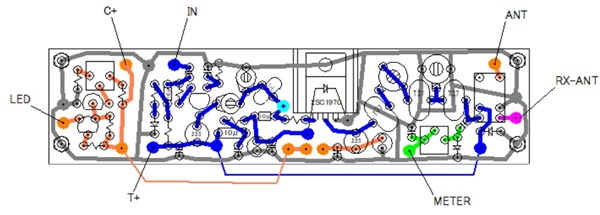

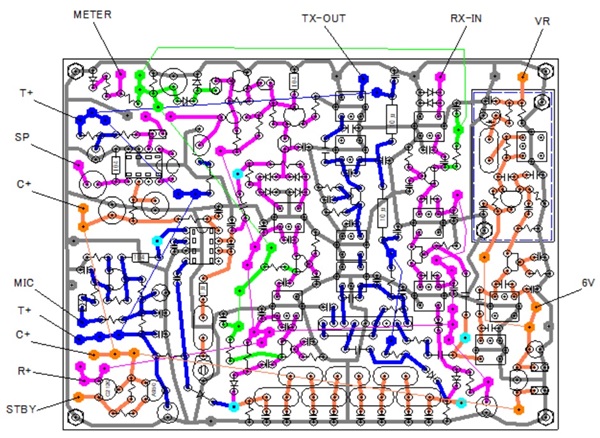

◆基板の設計(2024/12/6)

- プリント基板作成用のソフトもありますが、私の場合は現役時代に機械系のCADを使っていて、その操作に慣れているためフリーウエアのAR-CADを使って基板設計をしています。

- 配線部分は幅1mmの直線を使い、青(送信部)、マゼンタ(受信部)、オレンジ色(共通部)、緑(AGC部)、灰色(グランド部)のように色分けし、回路チェックを容易にしています。

- ジャンパ線は幅0.3mmの直線で表現しています。

- トランジスタ、抵抗、コンデンサ、コイル等の部品は現物の寸法を測って描き、グループ化し1つの塊として扱えるようにしています。

- 高周波が流れる部分はパターンが短くなるよう意識し、部品が密集しないよう全体のバランスを取りながら何度も描き直しました。

- 電源部分はジャンパ線を多用し、グランド同士がつながるようにして面積が増えるようにします。

- 設計が終わったら回路図と基板図をプリントし、赤鉛筆で塗りつぶしながら間違いが無いかをチェックします。

製作編

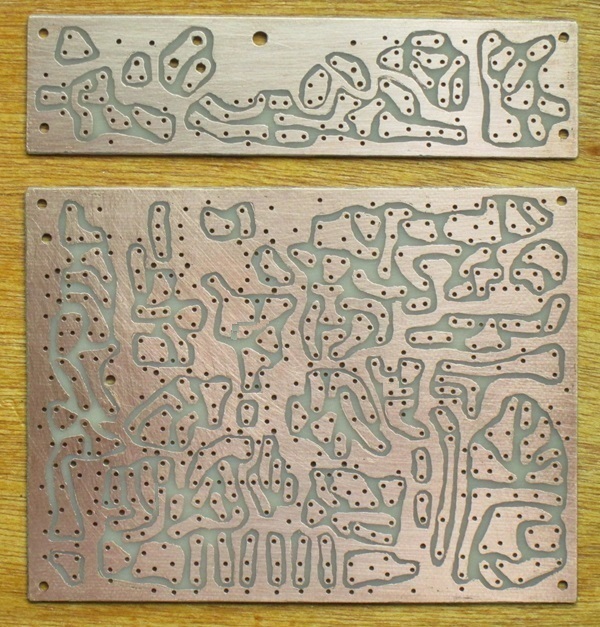

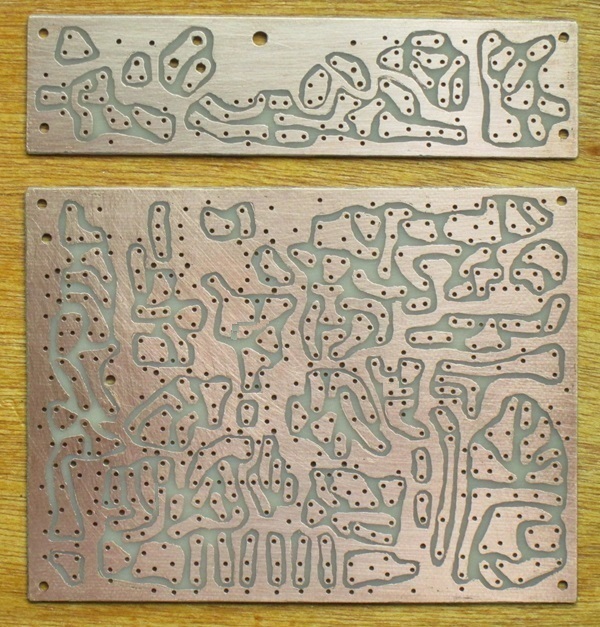

◆基板の製作(2024/12/13)

- 上のパターン図を裏返し印刷してプリント基板に貼り付けますが、基板の作り方ページをご覧ください。

- プリント基板は秋月で購入した1mm厚のガラエポ基板を使っています。

- 注意してパターンを書いたつもりでも間違いはあります。そんな時は銅箔のランド面をカッターで切ったり、リード線の切れ端でランドをつないだりして修正を行います。

エッチングした基板

エッチングした基板

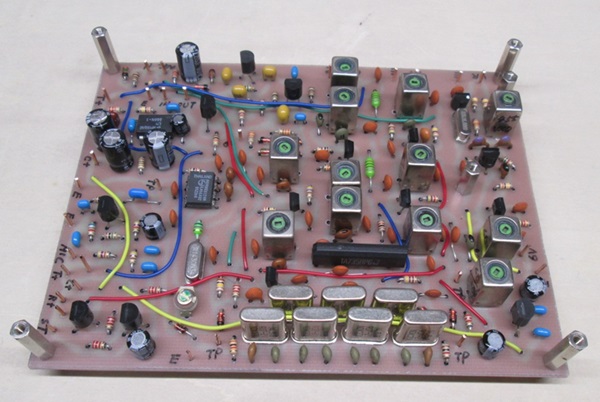

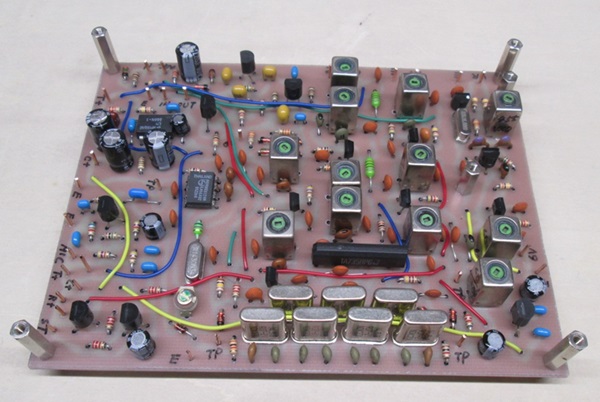

◆部品取り付けと動作確認(2024/12/13)

- VXOや送受信切替などの共通部から段階的に部品取り付けを行い、動作確認と調整を進めます。

- 続いて受信部の部品取り付けを行います。スピーカー側から回路図を逆にたどると動作確認がしやすくなります。

- 送信部はマイクアンプ部から平衡変調部へと回路図の順に部品取り付けを行い、動作確認を進めます。

- 部品取り付けした基板をいきなりケースに取り付けてしまうと、銅箔面が隠れてしまうため部品の交換ができません。そのため画像のような試験台を作って銅箔面が見えるようにすることで、部品交換が容易になります。

- 動作が不安定な箇所とか、増幅度が不足している箇所などは抵抗値やコンデンサの値を変更して調整します。

- 正常に動作していると判断すれば、各部の電圧や電流を測定し、回路図に記録しておきます。

送信増幅部+電池電圧降下検出部

送信増幅部+電池電圧降下検出部

主基板

主基板

試験台に乗せて動作確認を行う

試験台に乗せて動作確認を行う

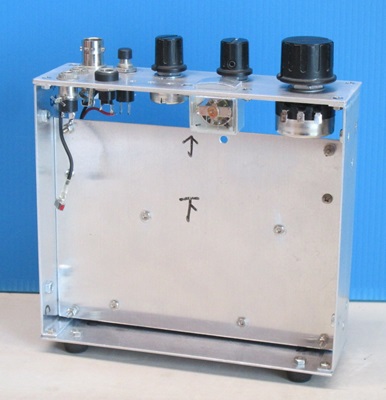

◆ケースの製作(2024/12/20)

- ケースはアルミ板を加工して作り、正面パネルは1.5mm厚、他は1mm厚を使います。

- 必要なサイズに切り出して曲げ、部品が取りつく箇所は穴あけをします。

- 組み立てたときの向きが分かるよう矢印を付けたり、上・下・A・B・C・Dなどの文字を書き込んでおくと間違いなく組むことができます。

- カバーを取り付けるナットは側板にM3のカレイナットを使いました。アルミ板にφ4.5の穴をあけ、そこにカレイナットのギザギザを食いこませて圧入するものです。

- 四角い箱を正しく作るというのは難しい作業であり、組立ててから机の上に置いてみるとガタガタするのが普通です。加工した穴を細い丸ヤスリで長穴にしたりと微調整しますが、無理な場合は作り直す勇気も必要です。

- 間違えてあけた穴は金属用パテを使えば埋めることができます。

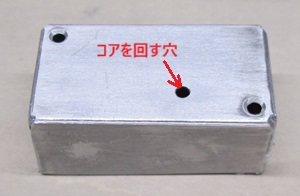

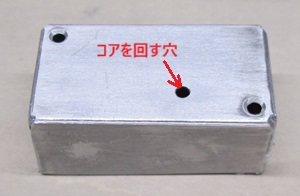

- VXO発振部は0.6mm厚のアルミ板で作ったカバーを被せます。この目的は周囲の温度変化を緩く受け止めるためです。

(左)ケースの部材 (右)VXOカバー(縦37×横21×高さ14mm)

組み立てたケースに部品を取り付ける

組み立てたケースに部品を取り付ける

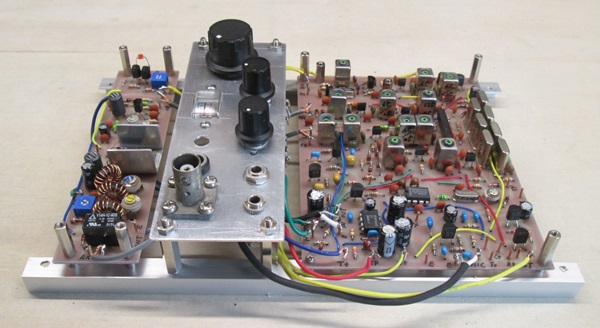

◆基板の取り付け(2024/12/20)

- SSBジェネレータ部と送信増幅部の2枚の基板はケース中央のパネルの表裏にM2のビスとナットで取り付けます。

- 配線は0.3の単線を使い、青(送信部)・赤(受信部)・黄(共通部)・緑(AGC)・黒(グランド)のように色分けし、また低周波が流れる部分は細いシールド線、高周波部は0.8QEVの同軸を使いました。

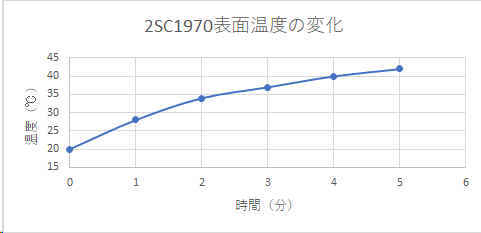

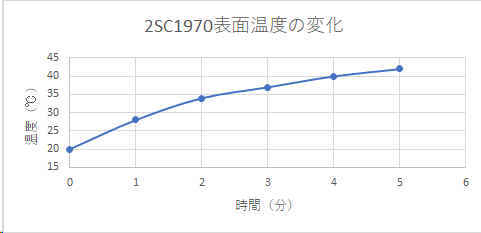

◆終段の放熱(2024/12/20)

- 終段2SC1970の放熱器は18×40×1mm厚のアルミ板を「コ」の字型に曲げた物を使います。

- 2SC1970はコレクタがフィンに接続しており、放熱器とは絶縁することが必要で、間に放熱用のシリコンシートを挟み、ポリカーボネートのビスで固定します。

- ベースバイアス部に接続しているシリコンダイオードは、シリコングリースを塗って2SC1970と熱結合しておきます。

- 1W出力時における2SC1970の表面温度変化を下のグラフに示します。5分で22℃の上昇となりましたが、SSBではフルパワーを連続で出すことはなく、実運用ではもうちょっと少ない温度上昇になるでしょう。

(左)2SC1970グリース塗布前 (中)塗布後 (右)連続1W出力時における2SC1970の表面温度変化

◆文字入れ(2024/12/20)

- 本来はケースを塗装してレタリングをすると見栄えもしますが、面倒な工程でありこのところはサボっています。hi

- ケースやパネルは#600~#100の細かいサンドペーパーで磨き、ヘアーライン加工のようにしますが、特にクリアラッカーは塗っていません。

- 文字はCADで作図し、シール用紙に印刷する簡易レタリングの方式をとります。

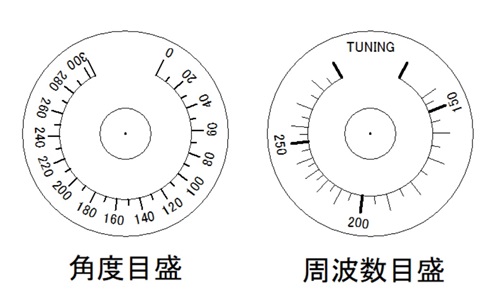

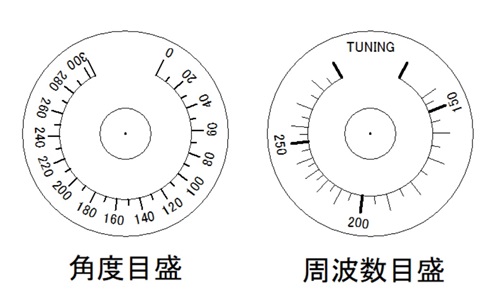

◆周波数目盛り(2024/12/20)

- 周波数目盛りを作るには、最初に等間隔の角度目盛りを作って主同調ツマミの位置に貼りつけます。用紙はシールではなく普通紙でかまいません。

- 送信周波数を周波数カウンタで測定し、その時の主同調ツマミの角度を記録します。

- 記録した角度に従って周波数目盛りを作り、シールに印刷して正面パネルに貼りつけます。

シールを貼りつけ

シールを貼りつけ

部品編

◆可変抵抗器(2025/1/10)

バリキャップに電圧を供給するVRは安定した周波数を発振するためのリグの心臓部とも言える部品であり、主同調は通信機用、副同調部は角型のモールドタイプ(@100ほど)を使うことにしました。φ16の一般用でも当初は問題無いと思いますが、摺動面はカバーされているものの外気に接触しているため、いずれはガリオームになると周波数飛びの原因になります。その点密封型は長期的な安定性が期待できるため採用することにしました。

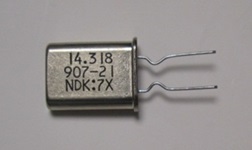

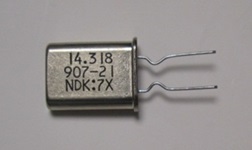

◆水晶(2025/1/10)

- クリスタルフィルタはラダー(はしご)型で組みますが、使用する水晶HC49Uの端子間容量を測定すると3.0PFでした。

- ラダー型フィルタの計算式に当てはめ、帯域を2.4kHzとすると同調コンデンサは48.4PF、インピーダンスは230Ωという結果になりました。

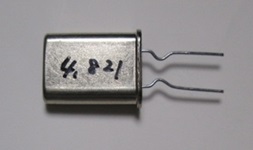

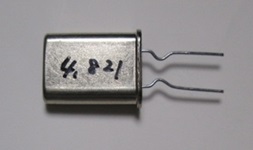

- フィルタを組む水晶は帯域の1/10以内に入るものが望ましく、1つ1つ発振周波数を測定してその結果を水晶の裏面に記入し、240Hz以内に入るものを7個選びます。

裏面に測定した周波数を記入(4.821は14.314821MHzの意味)

裏面に測定した周波数を記入(4.821は14.314821MHzの意味)

◆電源スイッチ(2025/1/10)

- 電源スイッチとしては操作のしやすいミヤマのプッシュスイッチを使っています。

- ボタンを押すとロックされてON状態になり、もう一度押すとロックが解除されてOFFになります。

- ただトランシーバを持ち運ぶときに誤って押される懸念があるため、スイッチより背の高いBNCジャックとAFGAINツマミの間に配置し、誤動作を防止しています。

赤枠内が電源スイッチ

赤枠内が電源スイッチ

◆スピーカー(2025/1/10)

- スピーカーは口径50mmの薄型を使いますが、カバーに取り付けるため、その下の基板上に背の高い部品があると干渉してしまいます。

- 設計段階で背の高いコイルや水晶が無い場所を作っておき、その上に配置しました。

(左)薄型スピーカー (右)赤丸の位置にスピーカーが来る

(左)薄型スピーカー (右)赤丸の位置にスピーカーが来る

調整編

すでに試作段階や試験台に載せた段階で調整は行っていますが、ここで改めてまとめてみます。

◆送受切替部(2025/1/10)

- スタンバイスイッチをON/OFFし、10V近い電圧が送信側と受信側から交互に出るかを確認します。

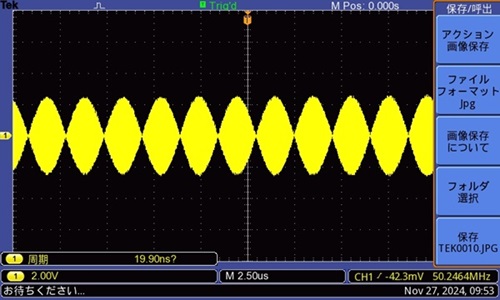

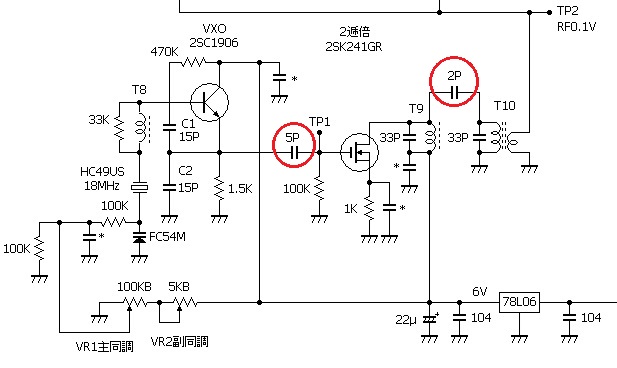

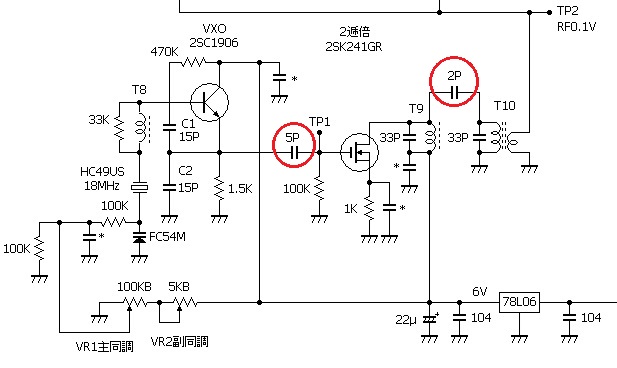

◆VXO部(2025/1/10)

- TP1に周波数カウンタをつなぎ、VR1とVR2を左に回し切ったときの周波数が11.94MHzになるようT8コアを調整します。

- VR1とVR2を右に回し切ったとき、周波数が11.99MHz程度であればOKで、これで50.140~50.280MHzをカバーできることになります。

- TP2に高周波電圧計をつなぎ、出力が最大になるようT9とT10のコアを回します。

VXO部

VXO部

◆局発部(2025/1/10)

- TP3に周波数カウンタをつなぎ14.313MHzになるようTC1を調整します。

局発部

局発部

◆受信部(2025/1/10)

- T3,T11,T12のコアを回してスピーカーから出る雑音が最大になるようにします。

- アンテナをつなぎT1,T2を回してスピーカーから出る雑音が最大になるよう調整します。

- 50MHzを発振できる送信機や水晶発振器があればそこから信号を出し、Sメータの振れが最大になるよう1,2の調整を繰り返します。

◆送信部(2025/1/10)

- マイク端子にコンデンサマイクをつなぎ、TP4にクリスタルイヤホンをつないでマイクに向かってしゃべり、素直な音声で聞こえればOKです。

- TP5に高周波電圧計をつなぎ、マイクの音声に従ってメータが振れればOKです。

- TP6にビニール線をつなぎ(アンテナにして)、14.313MHzをUSB受信し素直な音声が聞こえればOKです。

- 周波数変換後に2SK241の増幅を入れていますが、ここで発振気味になることがあるため、ゲートに4.7KΩを入れて動作を抑えています。あるいはドレインとコイルの間に100Ω程の抵抗を入れるなどの対策を取ります。プリントパターン図にあらかじめ入れておいて、使わなければジャンパ線でつないでおけば良いでしょう。

平衡変調部

平衡変調部

◆送信増幅部(2025/1/10)

- J1(電流測定端子)に電流計をつなぎ、無信号時の電流が50mA前後であることを確認する。

- 低周波発振器をマイク端子につなぎ1000Hz前後の信号を加える。

- アンテナ端子にパワー計をつなぎT4~T7、TC2~TC5を回して出力が最大(1W程度)になるよう調整する。

- 50MHzの受信機で音声をモニタし、歪や濁りの無い信号であれば良好と言えます。

- スペアナやFFTがあればスプリアスが出ていないかを確認してください。

- またツートーンジェネレータがあれば2信号特性をオシロスコープで観測し、クロスオーバー歪が無いことも確認しましょう。

励振、終段増幅部

励振、終段増幅部

測定編

◆ツートーンジェネレータによる観測(2025/1/10)

試作段階でツートーンジェネレータによる観測をしましたが、完成段階でも同じようにクロスオーバー歪は無いようです。

2信号特性

2信号特性

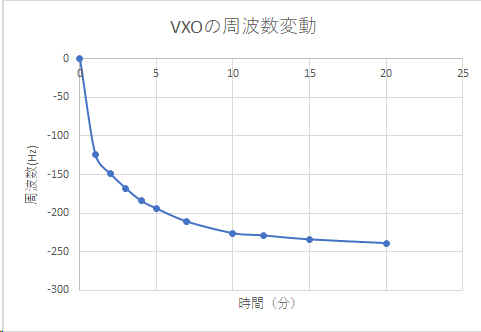

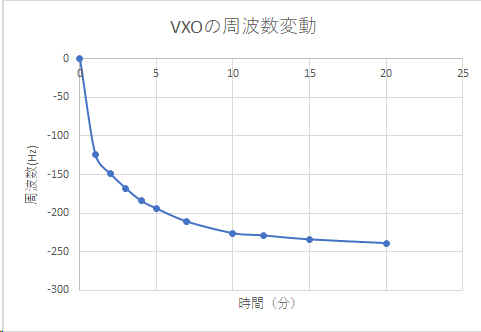

◆VXOの周波数変動(2025/1/10)

- VXO出力周波数の変動を測定すると、電源ON後の1分は大きく変動しますが、数分で実用領域に入ります。

- 受信から送信に切り替えると負荷の変化によって50Hz程下がります。問題ないレベルとは思いますが、気になる方は回路図の赤丸部分のコンデンサの値を減らしてください。

- 発振段の2SC1906のコレクタ電流は0.5mA程ですが、これを数mAにするとVXOのQRHは更に大きくなるため、発振を確保できるギリギリの所に設定しています。

◆スプリアス測定(2025/8/15) 50H3機のスプリアス測定結果

完成した50H3機の外観

完成した50H3機の外観

<完了>

参考文献

- 高周波回路の設計・製作 鈴木憲次著 CQ出版社

- ビギナーのためのトランシーバ製作入門AM

SSB編 千葉秀明著 CQ出版社

- 無線機の設計と製作入門 鈴木憲次著 CQ出版社

- 抵抗&コンデンサの適材適所 三宅和司著 CQ出版社

- 高周波回路設計ノウハウ 吉田武著 CQ出版社

- トロイダル・コア活用百科 山村英穂 CQ出版社

- SSBハンドブック CQ出版社

これまで製作してきた単3×8本内蔵の7,21,144MHzSSBトランシーバ

これまで製作してきた単3×8本内蔵の7,21,144MHzSSBトランシーバ これまで製作してきた単3×8本内蔵の7,21,144MHzSSBトランシーバ

これまで製作してきた単3×8本内蔵の7,21,144MHzSSBトランシーバ

縦型トランシーバーのケースに組んだ試作機

縦型トランシーバーのケースに組んだ試作機 FFT画面

FFT画面 出力1W時における2信号特性

出力1W時における2信号特性

エッチングした基板

エッチングした基板 送信増幅部+電池電圧降下検出部

送信増幅部+電池電圧降下検出部 主基板

主基板 試験台に乗せて動作確認を行う

試験台に乗せて動作確認を行う

組み立てたケースに部品を取り付ける

組み立てたケースに部品を取り付ける

シールを貼りつけ

シールを貼りつけ

裏面に測定した周波数を記入(4.821は14.314821MHzの意味)

裏面に測定した周波数を記入(4.821は14.314821MHzの意味) 赤枠内が電源スイッチ

赤枠内が電源スイッチ

(左)薄型スピーカー (右)赤丸の位置にスピーカーが来る

(左)薄型スピーカー (右)赤丸の位置にスピーカーが来る

VXO部

VXO部 局発部

局発部 平衡変調部

平衡変調部 励振、終段増幅部

励振、終段増幅部 2信号特性

2信号特性

完成した50H3機の外観

完成した50H3機の外観